甘薯(Ipomoea batatas (L.) Lam.,2n = 6x = 90)是重要的(de)糧食作物(wù),年産量約爲8900萬噸,也(yě)是重要的(de)食品、飼料和(hé)工業等作物(wù)。甘薯可(kě)以适應氣候變化(huà)導緻的(de)全球性炎熱(rè)和(hé)幹旱,對(duì)于解決全球食品及營養安全問題具有重要意義。然而,由于甘薯的(de)起源和(hé)馴化(huà)機制尚不明(míng)晰,嚴重限制了(le)甘薯的(de)品種改良和(hé)近緣野生種的(de)利用(yòng)。

https://doi.org/10.1016/j.molp.2023.12.019

2023年12月(yuè)28日,Molecular Plant 在線發表了(le)題爲“Haplotype-based phylogenetic analysis and population genomics uncover the origin and domestication of sweetpotato”的(de)研究論文。該研究綜合多(duō)項遺傳證據,鑒定了(le)甘薯的(de)二倍體和(hé)四倍體祖先種,揭示甘薯的(de)亞基因組和(hé)母系起源。通(tōng)過群體遺傳學手段,挖掘甘薯的(de)馴化(huà)基因,将有助于甘薯的(de)遺傳改良工程。

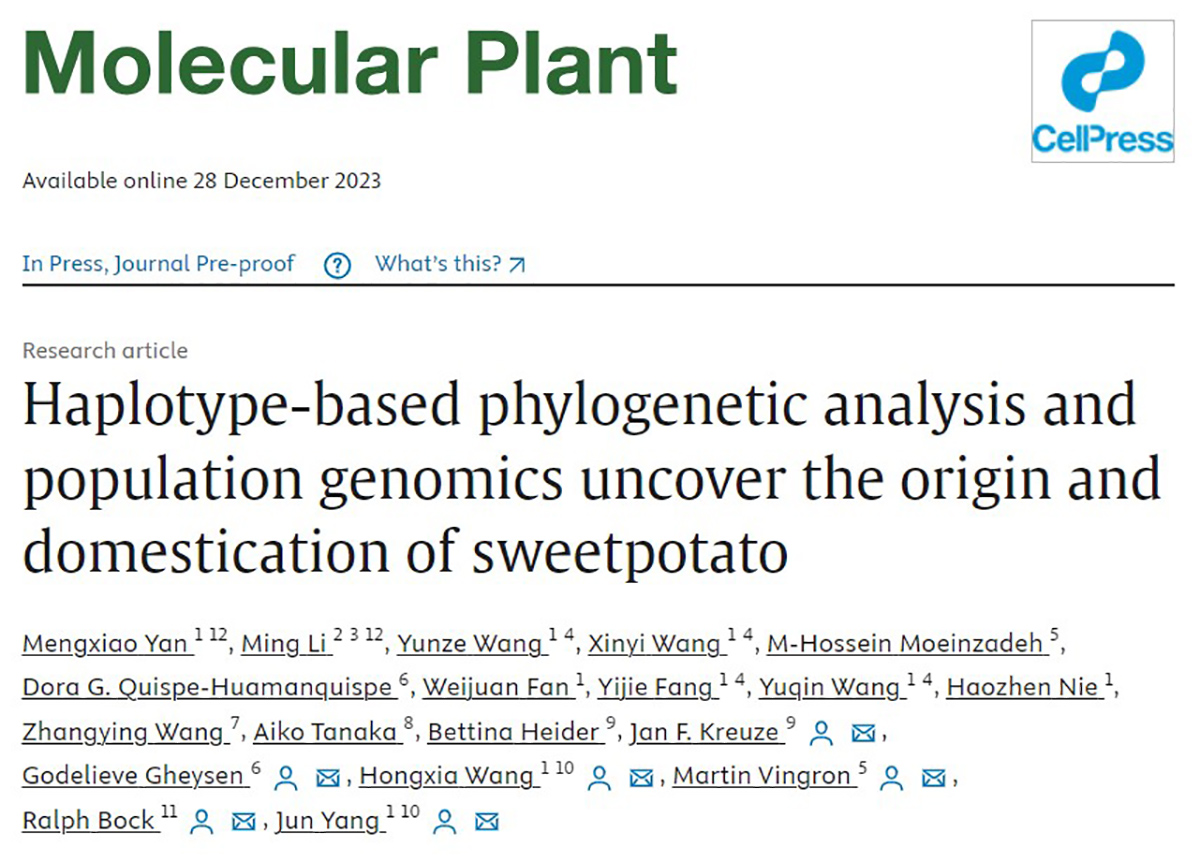

圖1 甘薯及其近緣野生種的(de)親緣關系解析

A-C. 全基因組變異顯示甘薯與赤道番薯和(hé)四倍體甘薯呈現網狀進化(huà)(Itr,三淺裂野牽牛; Iba4x,四倍體甘薯;Ia,赤道番薯;sp,甘薯)

D. 基于同源單倍型系統發育分(fēn)析顯示四倍體甘薯與甘薯親緣關系較赤道番薯更近

E. 甘薯祖先種分(fēn)别位于甘薯葉綠體基因組的(de)2個(gè)支系内部

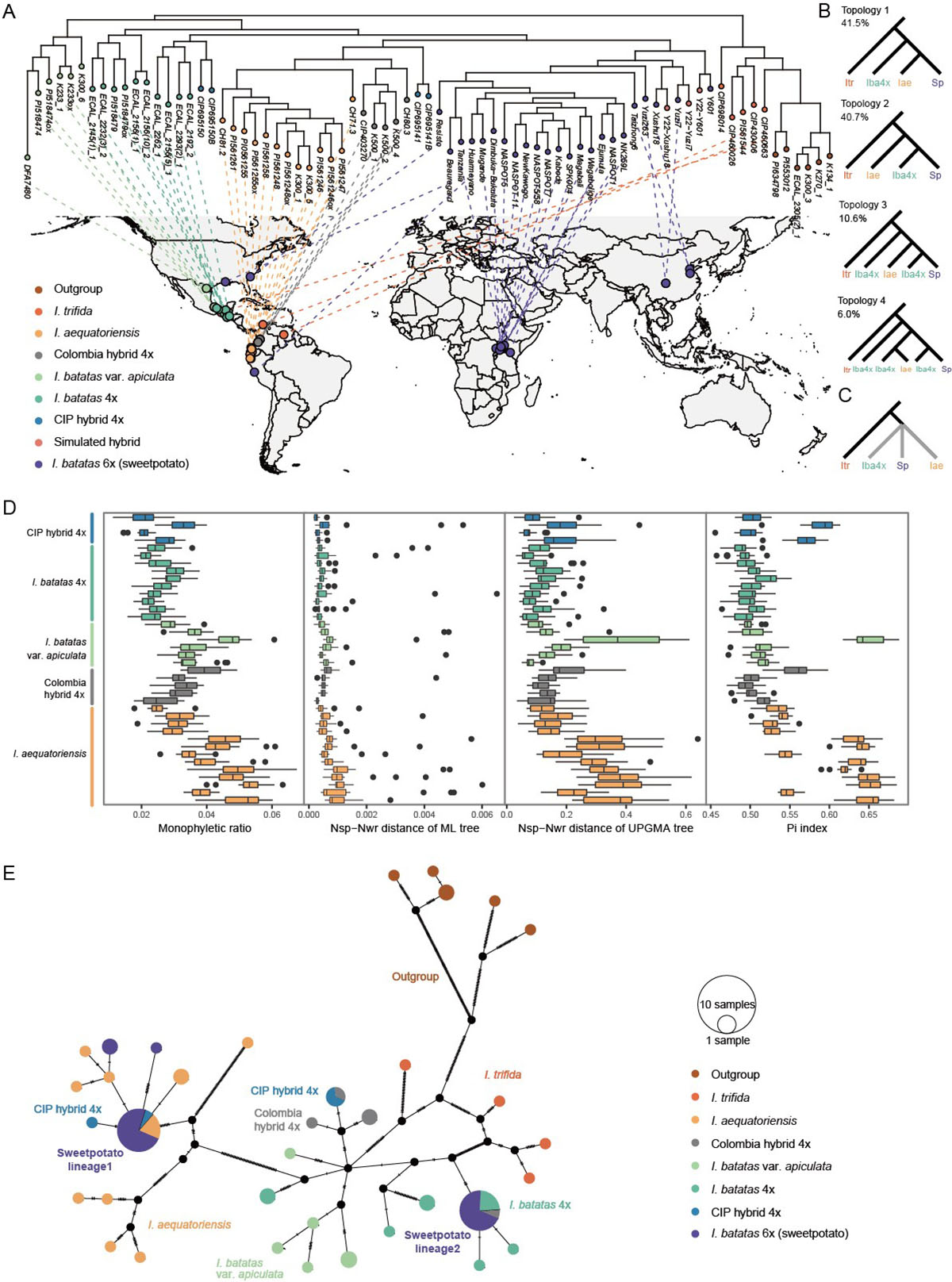

盡管甘薯起源衆說紛纭,全基因組序列分(fēn)析和(hé)細胞遺傳學證據均表明(míng),甘薯存在二倍體和(hé)四倍體祖先種。綜合全基因組變異、IbT-DNA序列、同源單倍型序列以及葉綠體基因組等多(duō)重遺傳學證據,本研究鑒定了(le)甘薯的(de)二倍體和(hé)四倍體祖先種,揭示甘薯的(de)亞基因組和(hé)母系起源(圖1)。如圖2A所示,甘薯的(de)二倍體祖先種可(kě)能是二倍體赤道番薯(Ipomoea aequatoriensis),爲甘薯遺傳了(le)B1亞基因組、IbT-DNA2序列、葉綠體支系2遺傳。甘薯的(de)四倍體祖先種是四倍體甘薯(Ipomoea batatas 4x),爲甘薯貢獻了(le)B2亞基因組、IbT-DNA1序列、葉綠體支系1。甘薯由兩個(gè)祖先種正反交并經曆基因組加倍而來(lái)。在甘薯形成後,大(dà)約50%的(de)區(qū)域發生了(le)亞基因組間的(de)基因交換,其中更多(duō)的(de)B1亞基因組基因被B2亞基因組所替換(圖2B)。

圖2 甘薯起源示意圖(A)與基因轉換頻(pín)率(B)

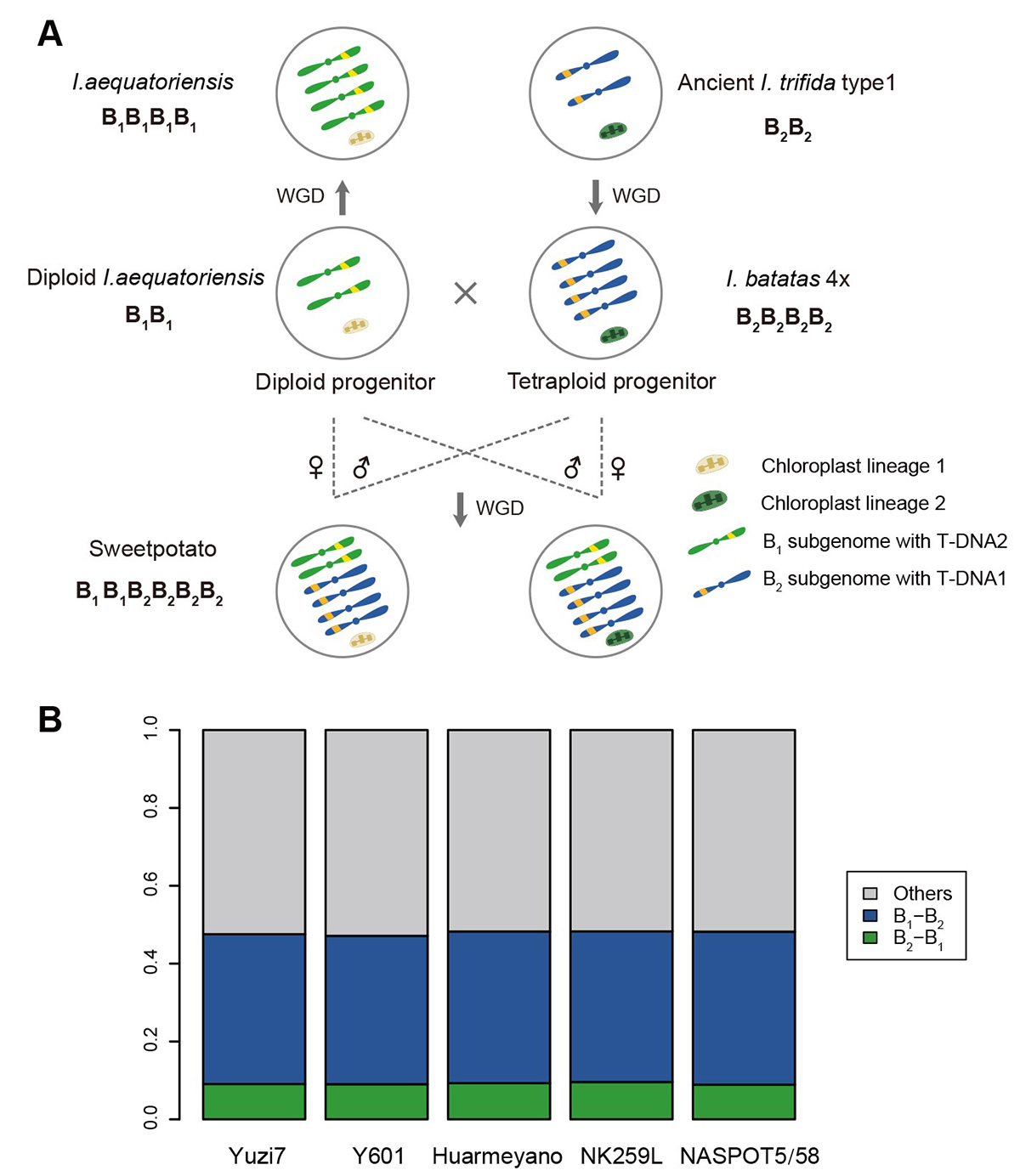

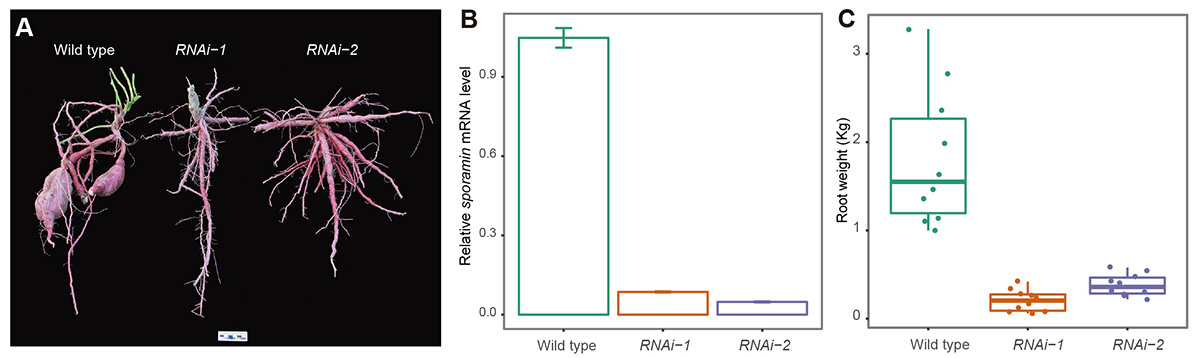

在明(míng)晰甘薯的(de)祖先種的(de)基礎上,本研究通(tōng)過比較甘薯和(hé)兩個(gè)祖先種群體間的(de)遺傳多(duō)樣性等,篩選甘薯的(de)選擇性清除區(qū)域,挖掘到參與甘薯馴化(huà)過程的(de)重要功能基因(圖3)。這(zhè)些基因主要參與塊根形成、基因組穩定性維持、生物(wù)學抗性、糖運輸、鉀吸收等方面。其中多(duō)重指标均表明(míng),Sporamin基因區(qū)段具有明(míng)顯的(de)選擇性清除信号。Sporamin是甘薯塊根中重要的(de)儲藏蛋白,對(duì)于甘薯防禦抗性有重要作用(yòng)。在Sporamin表達量下(xià)調的(de)RNAi株系中,甘薯的(de)塊根産量顯著下(xià)降(圖4)。說明(míng)Sporamin在甘薯的(de)塊根形成過程中也(yě)扮演了(le)重要作用(yòng),在甘薯的(de)馴化(huà)和(hé)改良過程中可(kě)能受到人(rén)工選擇。

圖3 甘薯的(de)選擇性清除信号和(hé)馴化(huà)基因

圖4 Sporamin RNAi株系的(de)塊根産量下(xià)降

上海辰山植物園楊俊研究員(yuán)、馬普分(fēn)子植物(wù)生理(lǐ)研究所Ralph Bock教授、馬普分(fēn)子遺傳研究所Martin Vingron教授、上海辰山植物園王紅霞副研究員(yuán)、根特大(dà)學Godelieve Gheysen教授和(hé)國際馬鈴薯中心Jan F. Kreuze博士爲論文的(de)共同通(tōng)訊作者,上海辰山植物園顔夢曉副研究員(yuán)和(hé)重慶師範大(dà)學生命科學學院李明(míng)副研究員(yuán)爲論文的(de)共同第一作者。馬普分(fēn)子遺傳研究所M-Hossein Moeinzadeh,根特大(dà)學Dora G. Quispe-Huamanquispe,上海辰山植物園範維娟副研究員(yuán)、聶好真助理(lǐ)研究員(yuán),已畢業碩士研究生王運澤、王心怡、方毅傑、王玉琴,廣東農科院王章(zhāng)英研究員(yuán)、名古屋大(dà)學Aiko Tanaka博士和(hé)國際馬鈴薯中心Bettina Heider博士參與了(le)本研究。該論文得(de)到了(le)國家重點研發計劃項目(2019YFD1000703、2019YFD1000704、2019YFD1000701),國家自然科學基金(32300207、32272228、31771854),上海市綠化(huà)和(hé)市容管理(lǐ)局科學技術項目(G222413、G222411、G232405、G242407),四川省農業科學院“1+9揭榜挂帥”重點學科領域科技攻關項目(1+9KJGG001),重慶師範大(dà)學基金(23XLB033),上海市科委項目(22JC1401300),中國科學院青促會項目和(hé)中國科學院戰略生物(wù)資源能力建設項目(KFJ-BRP-017-42)等的(de)資金支持。